本文围绕“基于疲劳危机指数的影响分析与应对策略研究”展开,旨在从理论基础、评估方法、风险应用及策略构建四个方面对疲劳危机指数进行系统阐述。文章首先梳理疲劳危机指数的理论来源及其在身心压力监测中的关键作用,随后分析指数构建的核心指标体系与评价模型,并探讨其在劳动安全、交通运输、医疗行业等高风险场景中的应用价值。通过对疲劳诱发事故、效率下降和心理负荷累积等不同影响路径的分析,文章展示了疲劳危机指数在预测危机发生概率与趋势方面的前瞻性意义。最后,文章提出系统化、多维度的应对策略,包括组织管理优化、智能监测技术引入、个体调节方案制定以及政策体系构建等,以支持更科学、可持续的疲劳管理体系建设。全文旨在为疲劳监测研究与实践提供可操作、可参考的理论框架与方法体系。

一、疲劳危机指数的理论基础

疲劳危机指数作为衡量个体或组织疲劳状态的综合指标,基于生理、心理与行为多维度的数据整合,旨在通过量化方式揭示疲劳对安全、效率与健康的潜在威胁。其理论基础主要来源于认知心理学中的注意资源理论和压力累积模型,强调疲劳是一种动态发展的风险状态,而非瞬时出现的单点因素。因此,通过指数方式进行呈现,有助于从趋势角度预测危机的临近程度。

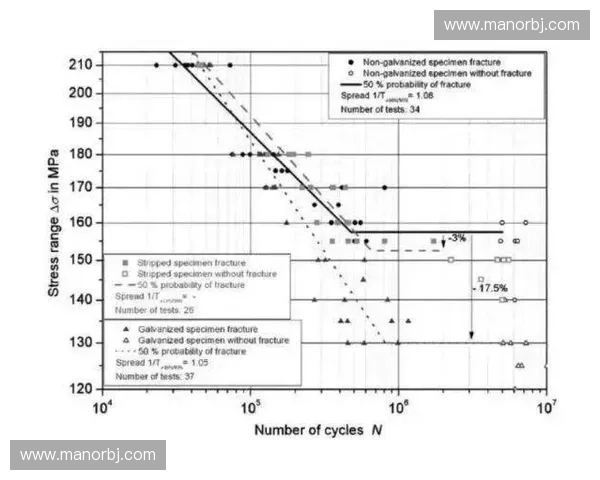

从生理层面来看,疲劳危机指数吸收了心率变异性、荷尔蒙水平、睡眠质量等多种生理信号作为参数,用以反映身体能量消耗与恢复之间的失衡。大量研究表明,当自主神经系统紊乱、内分泌节律被打破时,个体的反应速度与判断能力会明显下降,这为疲劳危机指数提供了可量化的生理基础。

在心理与行为维度上,疲劳危机指数整合了情绪波动、注意力水平、任务执行稳定度等变量,通过行为模式识别技术提取疲劳诱因与表现的特征。因此,该指数不仅是简单的疲劳程度衡量工具,更是一个探索疲劳成因及其发展机制的系统化框架。

二、疲劳危机指数的评估方法

当前的疲劳危机指数评估方法多采用多源数据融合技术,通过生理数据、环境数据、任务负荷和历史行为特征等信息构建多维模型。其中,机器学习算法、统计建模方法及时间序列分析成为主流工具。例如利用深度学习模型识别疲劳相关信号模式,可有效提升监测结果的准确性和稳定性。

评估流程一般包括数据采集、特征提取、指数构建和阈值设定四大步骤。数据采集多依赖可穿戴设备、环境传感器以及任务表现记录工具,而特征提取则通过信号处理算法实现关键指标的识别与压缩。指数构建阶段依据不同权重方案,形成综合反映疲劳程度的量化值。

此外,为提高指数的普适性与适用性,评估方法常需要进行场景校正。例如在高强度工业作业场景中,需要调整指数对生理标记的敏感系数;在知识型工作场景中,则要增强对心理疲劳指标的权重。通过场景化校准,疲劳危江南体育足球机指数能更精准地反映真实状态。

三、疲劳危机指数的应用场景分析

疲劳危机指数在交通运输领域发挥着重要作用。无论是长途驾驶员、飞行员还是高铁驾驶员,其长期处于高神经负荷状态,而疲劳引发的反应迟钝与判断错误常常是事故的主要诱因。通过实时监测疲劳危机指数,可及时进行预警,减少人为事故发生率。

在医疗行业中,医护人员常面临高强度工作环境。疲劳不仅降低医疗质量,还可能造成诊疗错误。因此,通过监测疲劳危机指数,医院可优化排班制度,使人员配置更合理,从而提升医疗安全性。此外,指数数据还能辅助机构建立健康管理档案,保护医护人员身心健康。

在企业组织管理中,疲劳危机指数可用于员工绩效评估体系的补充工具。随着现代职场节奏加快,员工普遍承受巨大的精神压力,通过监测其疲劳曲线,企业能够提前识别潜在风险点,并采取干预措施,如智能排班、弹性工作机制等,从而提升组织整体运营效率。

四、疲劳危机指数的应对策略构建

构建有效的疲劳应对策略,首先需要在组织管理层面建立科学的疲劳管理制度。企业与机构应依据疲劳危机指数制定动态排班策略,确保关键岗位人员的恢复周期充分。同时,应设置疲劳监测干预机制,当指数超过风险阈值时,自动触发提醒与干预措施。

在技术层面,应采用先进的监测技术,包括生理监测仪、智能可穿戴设备和行为捕捉系统等,以实现对疲劳指数的实时更新和趋势分析。同时,借助人工智能算法优化疲劳预测模型,可在疲劳积累到达危险水平前自动提示,从而降低事故发生概率。

在个体层面,疲劳管理应关注个人健康意识的培养。通过建立个体疲劳档案、开展压力管理训练、推广科学休息模式等,提升个体对自身状态的感知能力。此外,应鼓励员工或从业者参与自我调节计划,如冥想训练、运动恢复与睡眠优化策略。

总结:

通过对疲劳危机指数的理论基础、评估方法、应用场景以及策略构建的系统分析,本文指出了疲劳指数在提升安全管理水平、优化组织效率以及促进个体健康方面的重要意义。疲劳危机指数不仅是一项技术指标,更是现代社会应对复杂工作压力与安全需求的重要工具。

未来研究可进一步推动指数模型的精细化与智能化,同时加强跨行业的数据共享与标准体系建设。只有将生理科学、行为科学与人工智能技术更深度地融合,疲劳危机指数才能在更广泛的领域发挥价值,助力各类组织构建更安全、更高效、更健康的发展体系。